片づけられないのは、意志の弱さではなく“住まいのせい”だった――行動心理と空間デザインから考える「散らかり」のメカニズム

#インテリアコーディネート #ポジティブチェンジ #リノベーション #一級建築士 #模様替え 東京 #片づく家 #片づけの心理学 #空間設計 #行動経済学

なぜ、片づけが続かないのか?

「片づけようと思っても、すぐにリバウンドしてしまう」

「やる気はあるのに、気づけば散らかっている」

そんな経験はありませんか?

多くの人は、「自分の意志が弱い」と思い込みます。

けれど実際には、人の行動は意志よりも“環境”に左右されることが、行動心理学の研究で明らかになっています。

私たちの脳は、省エネで動くようにできています。

たとえば、扉を開けて棚にしまうよりも、ただ“置くだけ”で済む方を選ぶ。

高い位置にある収納より、手の届く範囲のカゴに入れる方がラク。

つまり、“片づけにくい環境=行動の摩擦が大きい空間”なのです。

この「摩擦」が積み重なると、脳は無意識に「面倒だ」と判断し、行動をストップさせます。

そして「片づけられない自分」を責める――その悪循環が、散らかりを生む構造なのです。

脳が「片づけたくない」と感じる空間のしくみ

脳科学では、行動を起こすには“認知コスト”がかかるとされています。

認知コストとは、「何をどうすればいいか」を考える負担のこと。

たとえば、

- 棚の奥に何が入っているかわからない

- モノの定位置があいまいで迷う

- 収納を開けるたびに中が混乱している

こうした状況では、脳が「まず整理しなきゃ」「どこに戻そう」と考え続け、疲れてしまうのです。

人は疲れを感じると、省エネモードに切り替わり、“行動しない”という選択を取ります。

つまり「片づけたいのに片づけられない」状態は、怠けではなく、

脳が疲れて動けなくなっているサインとも言えるのです。

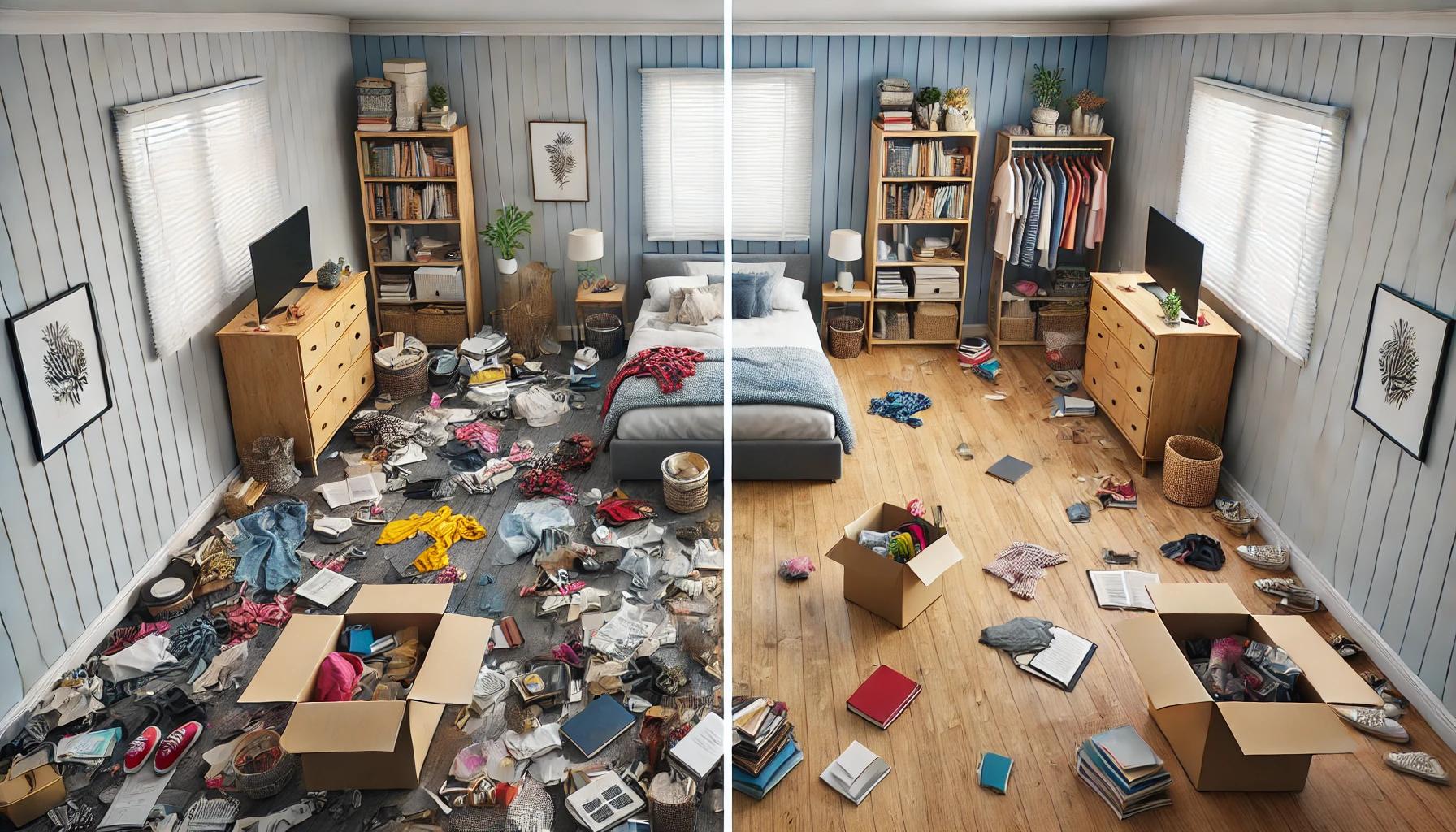

散らかった部屋が心に与える影響

一方、部屋の状態は心にも影響を及ぼします。

米・UCLAの研究では、散らかった環境に長時間いると、ストレスホルモン「コルチゾール」が上昇することが分かっています。

モノが多い部屋では、視覚的な情報があふれ、脳が常に処理を続けています。

これを「認知的疲労(decision fatigue)」と呼び、知らず知らずのうちに集中力や判断力を奪っていきます。

また、「どこに何があるかわからない」「探し物が見つからない」といった小さなストレスも無視できません。

それらは“マイクロストレス”として積み重なり、「自分はダメだ」「どうせまた散らかる」といった自己否定感へとつながります。

逆に、整った空間では“自己効力感”が高まり、

「やればできる」「次の行動に移れる」という前向きな気持ちが生まれます。

片づいた部屋は単なる見た目の問題ではなく、心を整える心理的なインフラなのです。

片づけを“続けたくなる”家具の置き方

では、どうすれば片づけが自然に続くのでしょうか。

鍵となるのが、「行動の摩擦を減らす」家具配置です。

1つの目安は、「ワンアクション収納」。

引き出しを開ける、扉を押すといった“ひと手間”をなくし、

“置くだけ・掛けるだけ”で完結する仕組みにします。

例えば、リビングのカゴ収納やオープンシェルフなどは、

「すぐ戻せる」「見える安心」が得られる代表的な形です。

また、家具の高さも重要です。

目線の高さに“よく使うモノ”を、手の届く範囲に“日常品”を配置するだけで、行動効率が大きく変わります。

人は無意識に“見える場所のもの”を優先して使うため、視認性を高めることは、自然な片づけ行動を誘発します。

さらに、「使う場所の近くに収納を置く」ことも大切です。

おもちゃは遊ぶ場所のそばに、郵便物は玄関脇に。

行動の流れと収納位置が一致すると、片づけは“行動の延長”になります。

摩擦のない空間が、心の余裕を生む

私たちは、毎日の暮らしの中で無数の“小さな摩擦”を抱えています。

その一つひとつが積み重なると、気づかぬうちに心をすり減らしてしまう。

しかし、収納の高さや動線、家具の位置を少し変えるだけで、その摩擦は驚くほど減らすことができます。

片づけとは、意志の問題ではなく、設計の問題。

“片づけられない”のではなく、“片づけにくい空間に住んでいるだけ”なのです。

散らかりの構造を見直すことは、

「自分を責める暮らし」から「自分を肯定できる暮らし」への第一歩です。

そして、心地よい空間とは――人の行動をやさしく導く、摩擦のない住まいなのです。

まとめ

片づけられないのは怠けではなく、設計が間違っていたから。

散らかった部屋を責めるのではなく、「行動が自然に続く空間」に整える――

それが、ストレスのない暮らしへの最短ルートです。

COLLINOでは女性一級建築士が、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添い、将来を見据えたリフォームや模様替えプランを丁寧に作成いたします。

安心と上質を兼ね備えた住まいづくりを、ぜひご相談ください。