【結露対策 決定版】健康被害・住宅の劣化を防ぐ!断熱・換気の正しい見直し方とは?

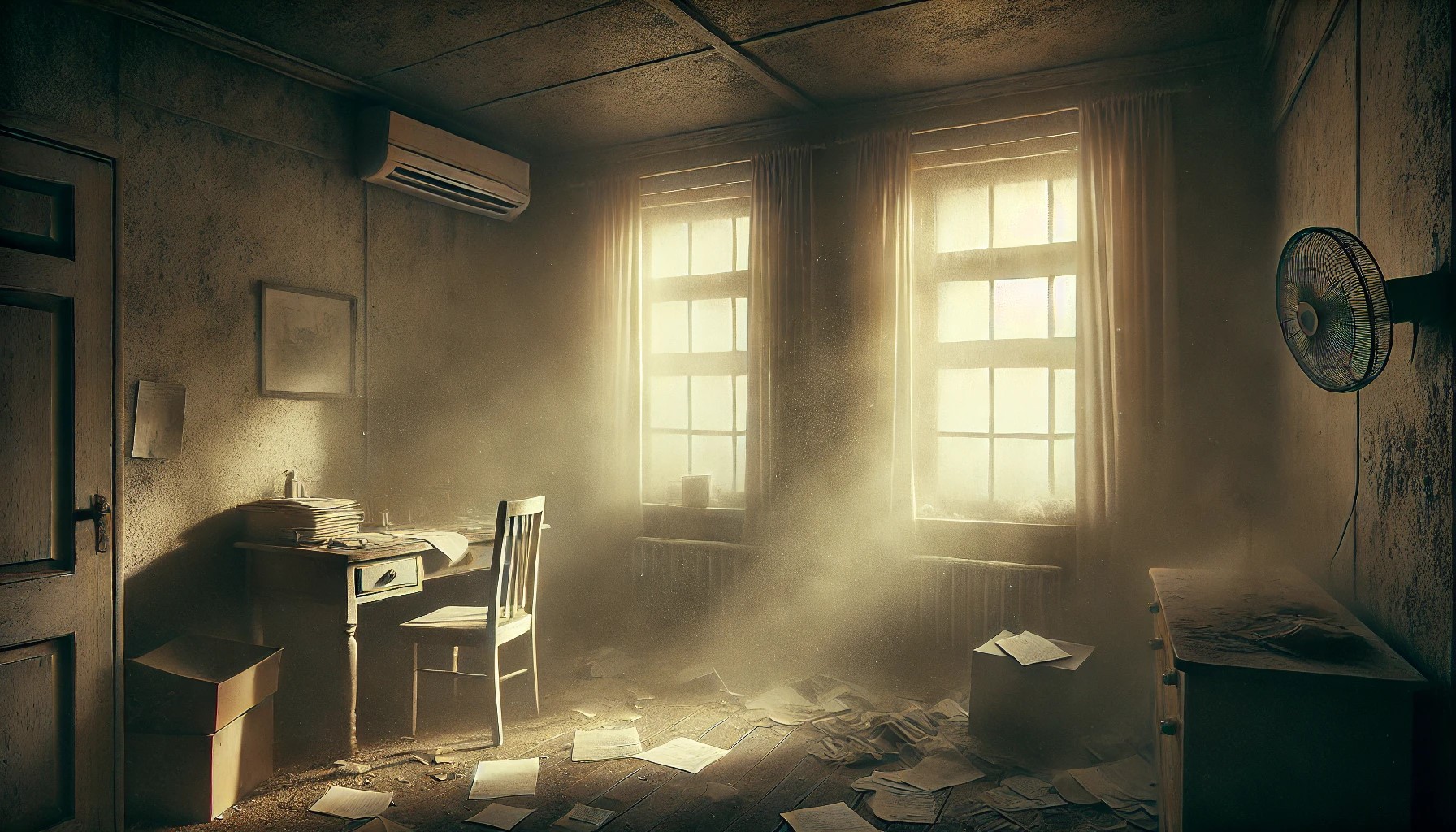

寒い季節になると、窓や壁に水滴がびっしり…。

「冬の風物詩」ともいえる結露ですが、実は見過ごすと住宅の劣化やカビ・ダニによる健康被害につながることをご存知ですか?

今回は、結露の発生メカニズムから、健康被害を防ぐ断熱と換気の具体的な対策までをわかりやすく解説します。

■【原因解説】なぜ結露は起きるのか?

結露とは、空気中の水分が冷えた面に触れて水滴となって現れる現象です。

たとえば、氷水を入れたグラスの外側に水滴がつくのも結露の一例です。

住宅においては、暖かい室内の空気が、冷えた窓や壁と接することで水蒸気が飽和し、水滴となって現れます。

つまり、温度差をなくすことが結露を防ぐカギになります。

■【断熱対策】熱を逃がさない家づくりが結露予防の第一歩

水滴が発生しない魔法瓶(サーモボトル)と同じように、家の中も熱を逃がさない構造=断熱を徹底することで、結露は大きく抑えられます。

▷ 断熱施工のポイント

- 壁・天井・床には隙間なく断熱材を施工

- 窓には樹脂サッシ+断熱ペアガラスを採用

- カーテンは厚手で冷気を遮断、レールの上部にも発泡スチロールなどで隙間をカバー

まるで「お饅頭の皮のように」、住宅全体を断熱材でくるむイメージが大切です。

■【注意点】断熱材は“湿気対策”まで考えることが重要

多くの住宅で使われている繊維系の断熱材(ロックウールやグラスウール)は、湿気を吸いやすい性質があります。そのため、防湿対策が不十分だと、かえって結露やカビの原因に。

▷ 有効な対策

- 防湿パックされた断熱材を使用

- 施工時に防湿フィルムを、室内側に使用することで湿気をシャットアウト

この防湿フィルムですが、工事中に穴が開いてしまう場合もありますので、そこもチェックするとよいですね。適切な施工が、見えない内部結露の予防につながります。

■【換気対策】“平成15年以前の住宅”は24時間換気の導入を!

断熱性能を高めても、室内の湿気がこもれば結露は発生します。

特に寒い季節は、窓を閉め切って調理・ストーブ・加湿器など、湿気を出す生活が増えるもの。

そこで効果的なのが、24時間換気システムの導入です。

▷ 24時間換気とは?

- スイッチを入れれば自動的に空気を入れ替える換気システム

- 2003年(平成15年)以降の建物には設置が義務化

- 2時間で換気経路の空気を一巡させる設計

- 年間の電気代は1,200円~4,000円程度と経済的

▷ 暖房効率が気になる方には「熱交換型換気」がおすすめ!

- 排気時の暖かい空気の熱を利用して、外気を室温に近づけて取り入れる

- 冷暖房効率をキープしながら換気が可能

■【まとめ】結露対策は「断熱+換気」のWアプローチが基本!

結露を放っておくと、

- 住宅構造の腐食・断熱材の劣化

- カビ・ダニの繁殖によるアレルギー・喘息 など、住まいと健康に深刻な影響を及ぼします。

とくに平成15年以前の住宅では、24時間換気の後付けも有効です。

最近は、サッシの改良や換気扇の設置だけで簡単にリフォームできるケースも増えてきています。

ぜひ、お近くの工務店や住宅専門家にご相談を。

この冬は、家の断熱と換気性能を見直して、快適で健康的な暮らしを手に入れましょう!