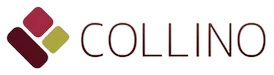

子どもが伸びる家、伸び悩む家――住空間が学力に与える本当の影響とは

#インテリア #中学受験 #作り方 #勉強できる家 #子どもが集中できる環境 #子ども部屋 #学力 #学習スペース #学習環境

■ 「机に向かわないのは、子どものせい」…本当にそうでしょうか?

「勉強しなさい!」

「片づけなさい!」

リビングに置いた学習机の周りで、つい大きな声を出してしまう。

――でも、本当に子どもが“やる気がない”からなのでしょうか?

じつは、家のつくりや家具の配置、照明や温湿度の影響で、子どもが「集中しづらい状態」になっていることは、決して少なくありません。

私の元には、教育熱心なご家庭からのご相談が多く寄せられます。

なかでも中学受験を控えたご家庭は、「リビングでの学習環境を整えたい」「集中できる空間をつくりたい」というご要望が多いのです。

そこで今回は、一級建築士として延べ5,000件以上の住空間を見てきた経験から、子どもが“伸びる家”と“伸び悩む家”の違いをお話しします。

■ 「伸び悩む家」にありがちな3つの共通点

① 机の上が常に散らかっている

→ 教科書とおもちゃ、筆記具と食器が混在するような空間では、「何に集中すればよいか」が子ども自身でもわからなくなってしまいます。

② 空間に“ONとOFF”の切り替えがない

→ 食事・くつろぎ・学習がすべて同じ場所だと、脳が“集中モード”に切り替わりづらくなります。

③ 親の目は届くが「声と干渉」が入りすぎる

→ 見える位置にいることは大切ですが、常に指示が飛ぶと「思考を育てる力」が逆に育ちにくくなります。

■ では、「子どもが伸びる家」はどう違うのか?

子どもが自然と机に向かい、思考を深め、学習習慣を身につけていく――

そんな家には、いくつかの明確な共通点があります。

1. “集中のための場所”が用意されている

リビングの一角や窓際など、「ここに座るとスッと集中できる」ゾーンがあること。

それは広さではなく、“その子に合った空間のつくり方”がカギになります。

2. 片づけやすい仕組みがある

「片づけなさい」と言わなくても、子ども自身が元に戻せる収納動線・家具配置。

「自分で整理できること=学力の土台」だと、私は考えています。

3. 空間が“家族の信頼”でつながっている

必要以上に干渉せず、でも見守る。そんな親子のバランスが空間にも現れている家では、子どもが自分で「考えて動く」力を自然と育てていきます。

■ 家は、学習塾では補えない「知性の土壌」になる

学力とは、単に“問題が解ける”能力だけではありません。

空間の中で集中し、考え、整理し、行動に移す――

こうした一連の“知的行動”を日常的に促してくれるのが、住まいの力です。

実際に私が担当したご家庭でも、「模試の点数が上がった」「自分で時間割を考えて動くようになった」というお声をよくいただきます。

■ お子さまの“学力の芽”を伸ばす環境、つくってみませんか?

「もう少し部屋が広ければ」「引っ越さないと難しいかも」とお悩みの方でも大丈夫です。

限られた空間でも、家具の配置や視線・動線の工夫だけで、驚くほど“集中できる空間”はつくれます。

そして何よりも、「お子さんの可能性を信じてあげたい」「成長を応援したい」と願うご家族の気持ちこそが、住まいの力を最大限に引き出してくれます。

■ 一級建築士による個別コンサルティングも承っております

お子さまの成長に合わせた空間づくり、リビング学習のための家具選びなど、

実際の図面やお写真をもとに、オンラインでのご相談も可能です。

住まいの最適化は、家族の心と体の豊かさを支える基盤です。お気軽にご相談ください。