冬の死亡率を左右する「住宅の断熱」──栃木や広島、温暖な地域ほど健康リスクが高い理由とは?

冬の寒さが身に染みる季節ですが、実は日本で最も死亡率が高くなるのもこの時期です。きっと、寒さが厳しい北海道や東北地方の人々は、冬に健康を害していると思いますよね?

しかし実際はその逆で、北海道の冬季死亡率は全国で最も低く、秋田や青森、新潟などの寒冷地も同様の傾向を示しています。反対に、比較的温暖な地域のほうが冬の死亡率が高くなるという意外な事実があるのです。その理由の一つが「住宅の断熱性能」にあると考えられています。

本記事では、住宅の寒さがもたらす健康リスクと、その対策方法について詳しく解説します。

冬季死亡率が高いのは「温暖な地域」だった!?

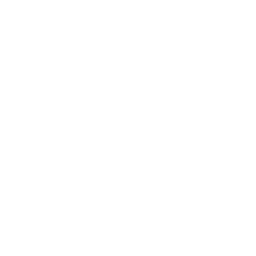

厚生労働省の人口動態統計(2014年)をもとにしたデータによると、冬季の死亡率は北海道が全国で最も低い10%なのに対し、比較的温暖な栃木県は25%と2倍以上の差があり、全国で最も高くなっています。

冬季死亡率が低い県は、北海道、青森、秋田、新潟などの寒冷地に多く、逆に死亡率が高いのは山梨、愛媛、三重など、温暖な地域に集中しています。

また、死因のトップは「心臓疾患」で、次いで「脳疾患」「呼吸器疾患」となっており、血管系の病気が多いことが特徴です。

では、なぜ寒い地域ほど冬の死亡率が低く、温暖な地域のほうが高くなるのでしょうか?

高断熱住宅が健康に与える影響

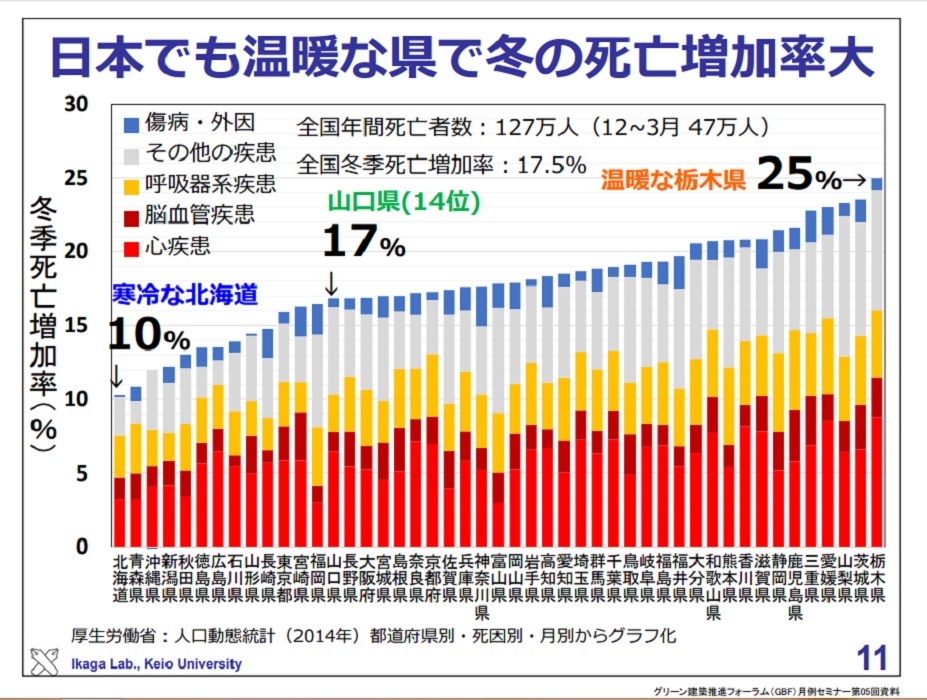

冬季死亡率の地域差を調べると、住宅の「断熱性能」と密接な関係があることがわかります。

高断熱住宅が普及している北海道や東北では、住宅内の温度差が少なく、暖房によって一定の室温が保たれるため、血圧の急上昇を抑え、心臓や血管への負担を軽減する効果があると考えられます。その結果、冬でも死亡リスクが減るのです。一方、温暖な地域では寒さに対する意識が低く、断熱材を住まいに入れるという感覚がありません。その結果、冬の住宅内の温度差が大きくなり臓や血管への負担が大きくなり、冬でも死亡リスクが増えるのです。

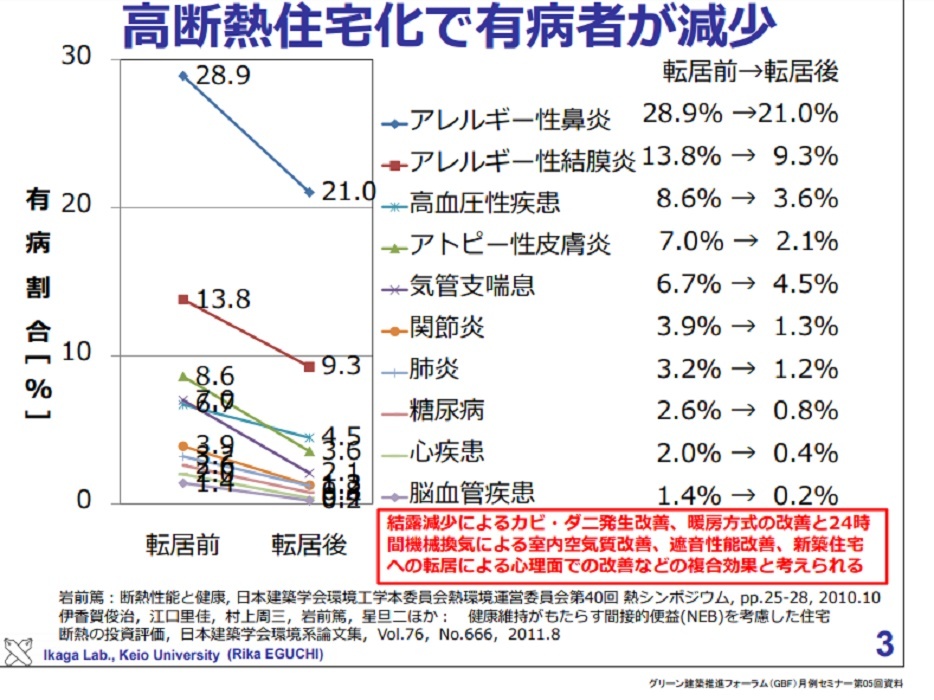

また、高断熱住宅に住み替えた人の健康状態を調査すると、アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患が改善するケースが多く報告されています。これは、断熱性が高い家では結露が発生しにくく、カビやダニが減少するため、室内環境が向上するからと言われています。

断熱リフォームの費用対効果──プラス100万円の価値

このように住宅の断熱化には多くのメリットがありますが、どの程度のコストがかかるのか?気になるところですね。

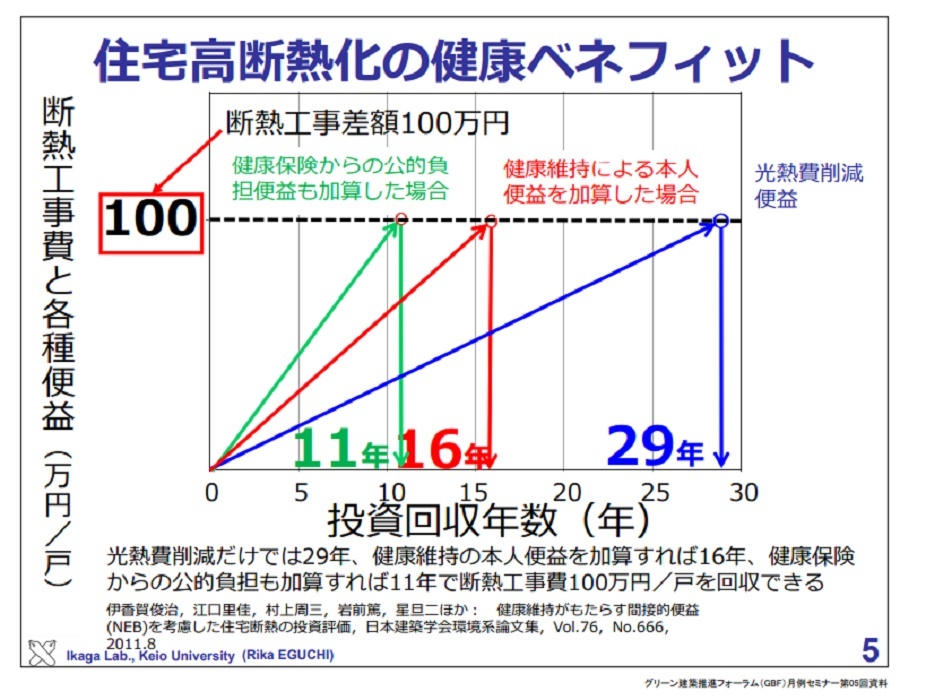

例えば、新築の戸建て住宅(35〜40坪)の場合、しっかりとした断熱施工をするためには追加で約100万円の費用がかかります。この投資を「光熱費削減」の観点だけで考えると、回収には約29年かかると試算されています。

しかし、「健康改善」や「医療費削減」という視点を加えると、その回収期間は16年に短縮。さらに、社会全体の医療費負担の軽減を考慮すると、わずか11年で元が取れる計算になります。

つまり、断熱性能を高めることは、経済的にも健康的にも大きなメリットがあるのです。

まとめ──「見えない部分」にこそ投資を!

住宅の断熱材は目に見えない部分だからこそ、後回しにされがちです。しかし、断熱性能が低い家では、冬の寒さが原因で命に関わる疾患のリスクが高まり、結果的に医療費負担も増加します。

新築やリフォームを考える際は、見た目や設備だけでなく、「家の断熱性能」にもしっかり投資することが重要です。快適で健康的な暮らしを守るために、断熱について改めて考えてみませんか?