初めての住宅購入~初心者でも簡単!平面図の読み方ガイド

住宅平面図は、新しい住まいを選ぶ際や建てる際に欠かせない重要なツールですが、その読み方は初心者にとって難解に思えることがあります。そこで、初心者でも自信を持って自宅の平面図を読み取れるようになるための解説いたします。住宅選びでの迷いや不安を解消し、理想の住まいを見極める力を身につける一助となれば幸いです。

住宅平面図の基本概念

平面図とは何か

住宅平面図は、建築や不動産の世界で非常に重要な役割を担っています。これは、住宅の構造や扉や設備などを理解し、効率的な設計を行うための基本的なツールです。平面図とは、建物の水平断面を視覚的に表現したものであり、主に上から見た視点で各部屋や構造の配置を示しています。この図は、設計段階で多く使用され、建物全体の配置を視覚化するための重要なツールです。住宅設計において、平面図は各部屋の配置、壁やドアの位置、窓などの重要な要素を記号などで表し、施主や施工者、建築家にとって共通理解となるものです。

平面図の目的と役割

平面図の主な目的は、建物内のスペースの効率的な活用を図ることです。具体的には、住まい手の生活動線を考慮し、部屋の配置や機能的なデザインを計画する際に用いられます。さらに、建築の安全性や利便性を確保するためにも重要です。例えば、動線の効率化を図ることで、毎日の生活をより便利にすることが可能となります。また、平面図は建築許可の取得にも用いられ、法規制を満たしているかを確認するための基準としても機能します。平面図を通じて、建物がどのように建築されるかを視覚的に示すことができ、設計から施工までの全プロセスをスムーズに進められます。

住宅平面図の構成要素

住宅平面図は、建物内部の配置や使用するスペースの詳細を視覚化する重要なツールです。この図は、建物内での物理的配置だけでなく、住む人々の生活を具体的に想像させ、設計者と住居希望者のコミュニケーションを円滑にする役割を担っています。平面図を正確に理解することは、住宅の設計やリフォームを成功させるために必須のスキルです。

各部屋のシンボルと表記

住宅平面図では、各部屋やスペースは特定の記号やシンボルで示されます。例えば、寝室は通常「BR」と略されることが多く、キッチンは「K」、リビングダイニングルームは「LD」と表記されます。これにより図面を簡単に読み取り、各部屋の配置を瞬時に確認することができます。

尺度と記号の理解

住宅平面図には、実際の寸法を縮小して示す尺度が採用されています。たとえば、1:100の尺度は1メートルを1センチメートルとして表現します。これにより、非常に大きな構造物をも図面に表示でき、設計者や建設関係者は図面を元に具体的なサイズ感をつかむことができます。

また、図面上には各種の記号も使用されます。この記号には、ドアや窓、機器の位置、配管や配線の流れなどが含まれ、見落としがちな細部まで注意深く計画する手助けをします。これらの記号は、専門的な知識がない人にとっては混乱を招くこともありますが、基本的な意味を理解することで、平面図を有効活用することが可能になります。多くの図面には凡例が付いており、それぞれの記号の意味を明示しているため、初心者でも時間をかけて確認することで理解を深めることができます。

では、代表的な記号について具体的に解説していきたいと思います。

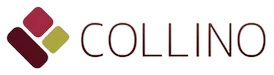

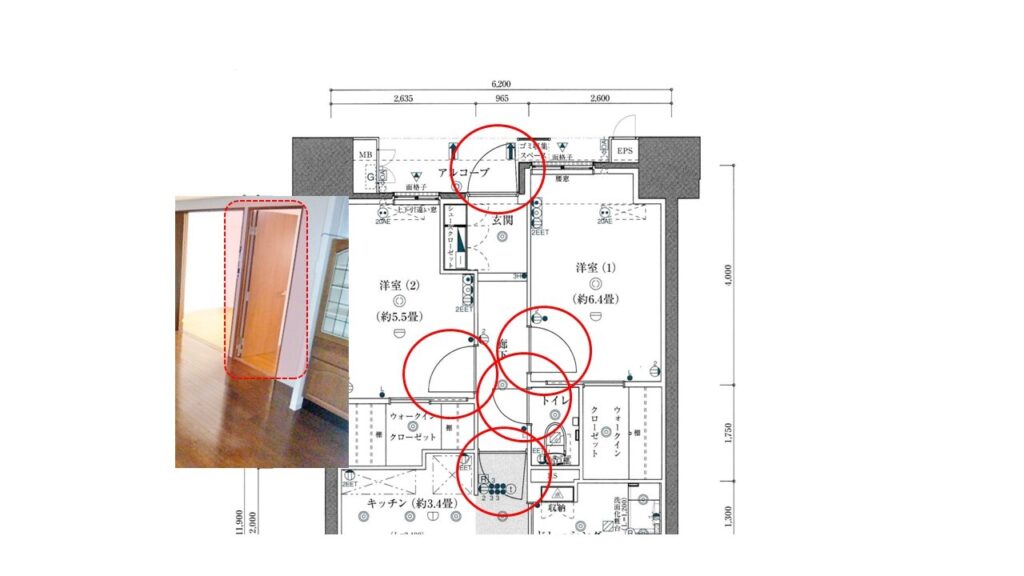

こちらは、一般的な3LDK、73㎡のマンションの平面図です。

上の図で、黒塗りの四角いものは、構造体である柱を表しています。

上の図で点線で書いてありますのは、天井から下がっている、梁や、下がった天井のことです。

この梁は、柱と柱をつなぐ位置にありますが、天井からつき出て見えてくる部分が、このように点線で表されます。梁は多すぎると圧迫感が出ますので、とくに狭い間取りでは梁の位置や数に注意してください。

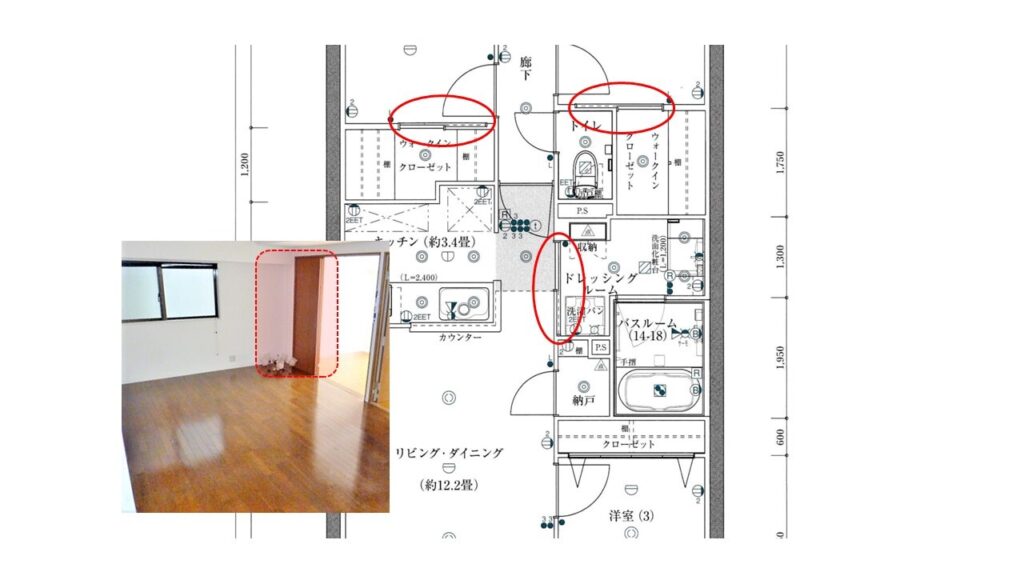

上の図の扇形マークは、開き戸を表しています。

開き戸のメリットは、引き戸より、気密性が高い点と、引き戸に比べてコンパクトのため、若干お値段が安い点です。デメリットは、動線側に開けた場合、人がぶつかりやすい点です。

例えばトイレドアや、納戸のドアなど、廊下側に開けた時に誰かにぶつかる可能性があります。

ちなみに最近のトイレドアは、トイレの中で人が倒れた時に、中の人を救助しやすいために外開きになっています。

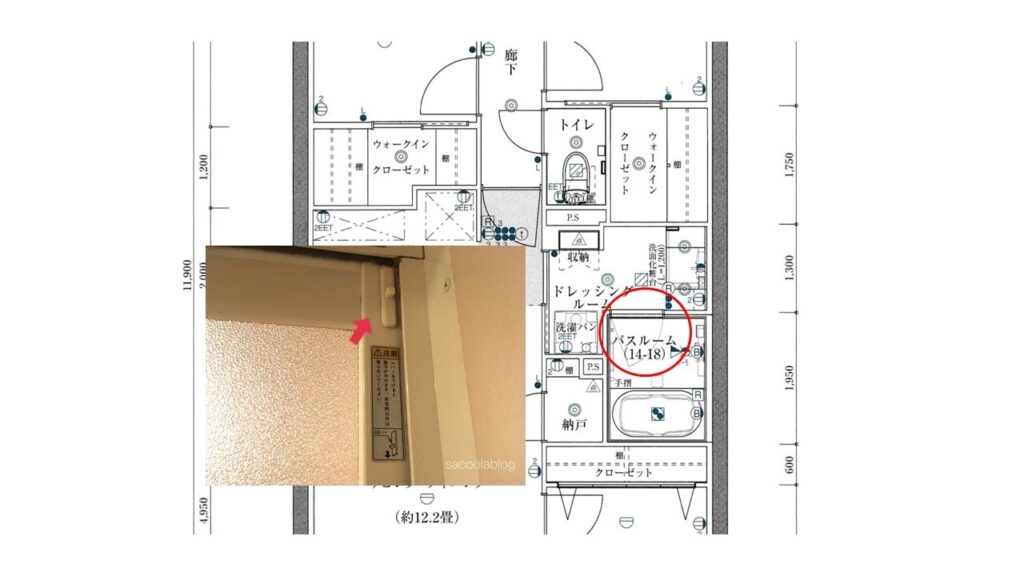

お風呂も中で人が倒れた時に、救助しやすく、外びらきにしたいところです。しかし、お風呂は入浴中の水が、洗面室に出ないように、内びらきになっています。

もし人が入浴中に倒れた時は、上の図のような場所に設置されている扉取り付け部分のつまみをひけば、外から簡単に扉がはずして風呂で倒れた人を救助できるようになっています。万が一の時のために、確認しておくことをお勧めいたします。

上の図の点線は、引き戸のマークになります。引き戸のメリットは、開けっ放しにして置けることや、開き戸と違い壁に沿わせて置けるので、家具設置などの障害になりにくい点などがあります。

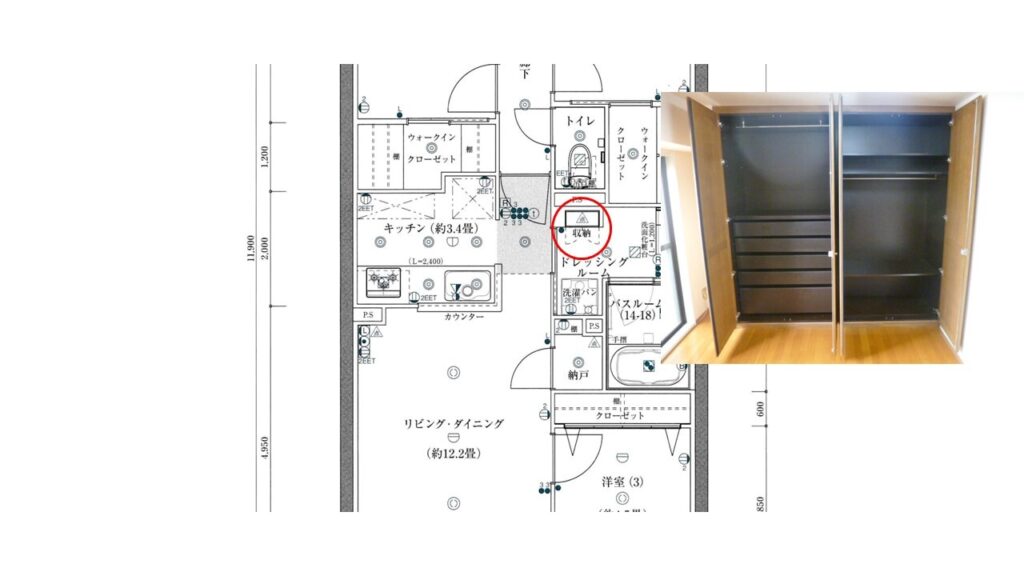

上の図は収納の扉は、両開き扉です。床から天井付近までの、大型な扉になることが多いです。

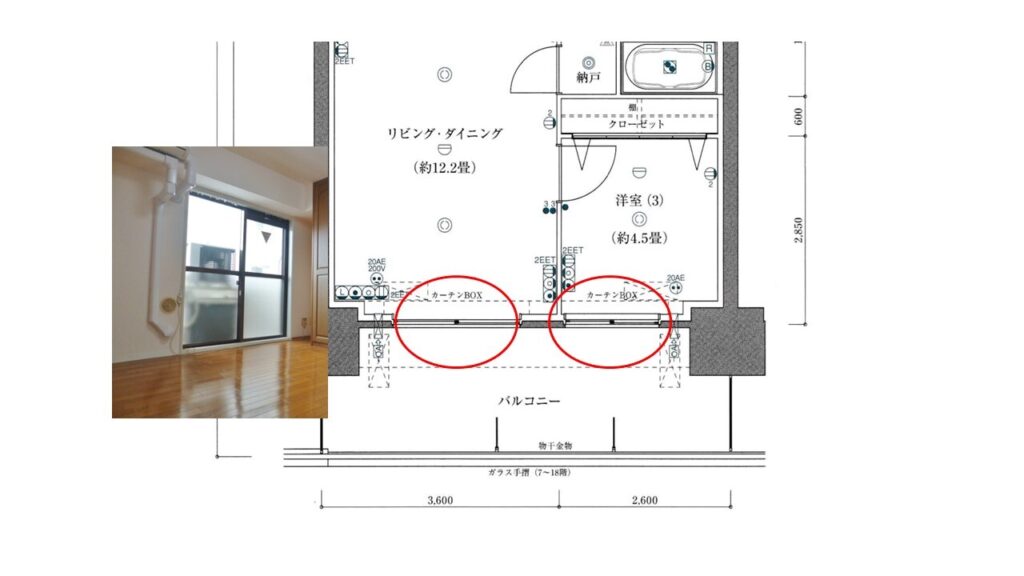

こちらはバルコニーへ出るための、掃き出し窓になります。窓と呼び名がついていますがベランダへのサッシですね。

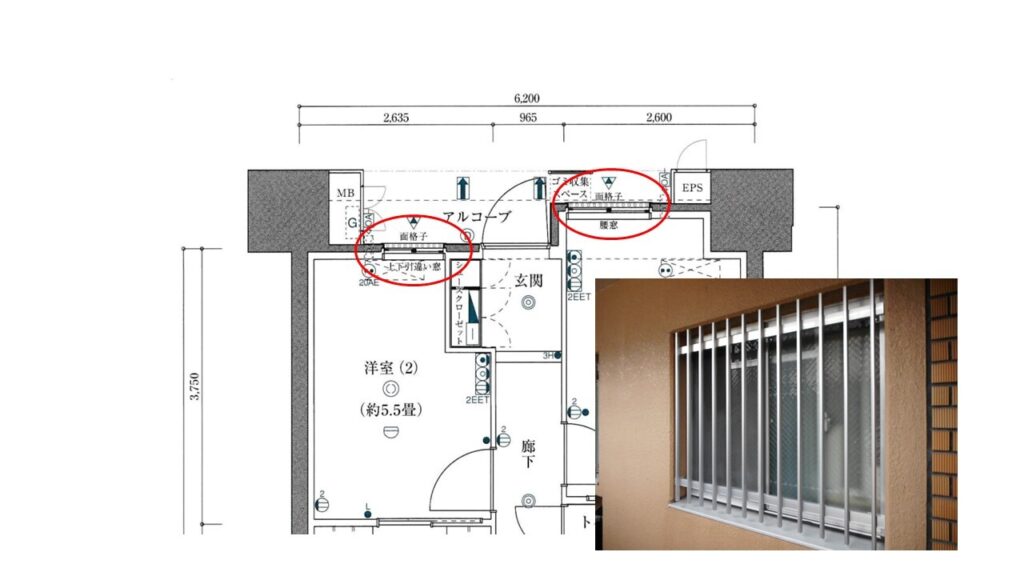

こちらは面格子つきの腰窓になります。

腰窓は、掃き出し窓と違い、外には出られない、腰からの高さ程度の窓のことです。

面格子がついているのは、共用廊下側からの防犯のためです。

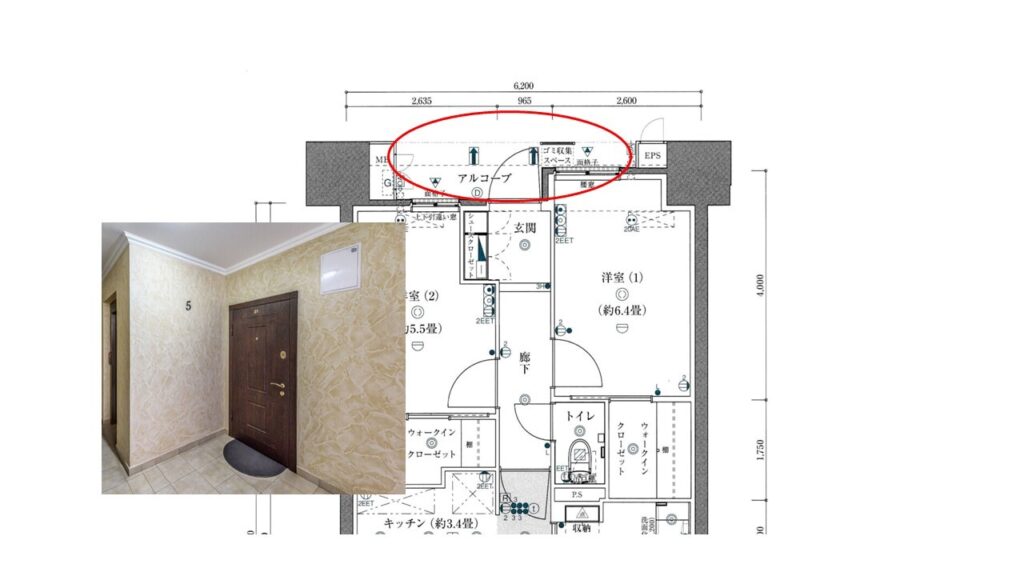

アルコーブは、玄関前に設置されたスペースのことで、共用スペースになります。

共用スペースなので、基本的にはベビーカーや自転車など、自由にものを置くことはできませんので、その点、注意が必要です。規約をよく確認しましょう。

つぎに設備関係に行きます。

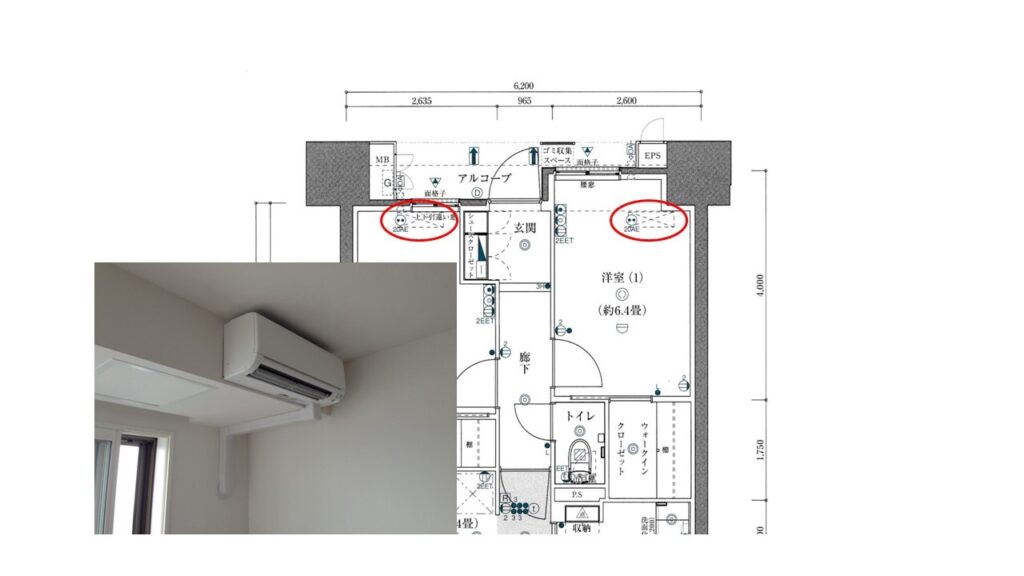

こちらの点線は、エアコン取付位置を表示しています。

エアコンの位置は、重いため下地が壁の中に入れてあるため簡単には動かしにくいので、直接冷暖房があたらないように、家具配置のほうを工夫します。

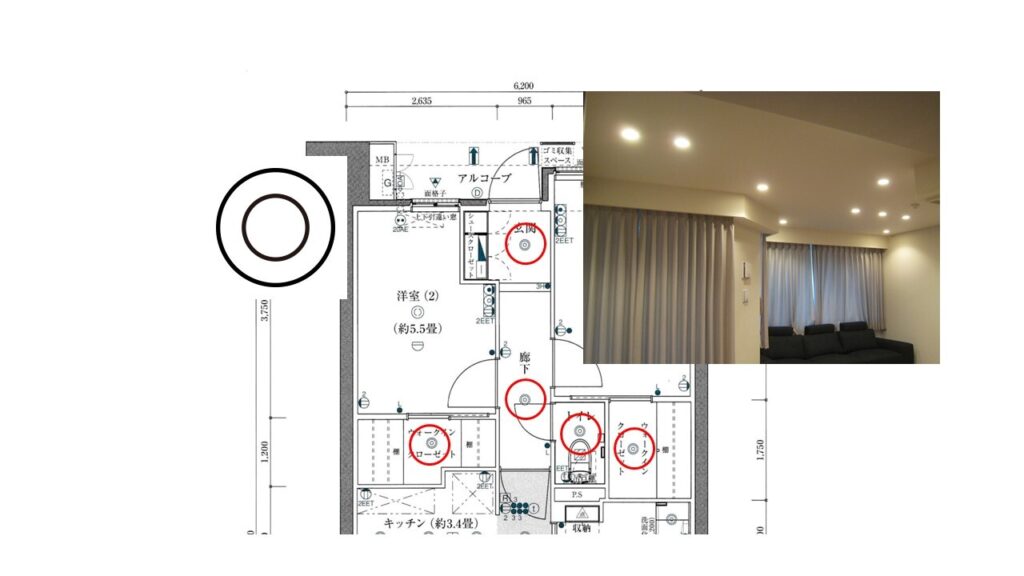

こちらのマークは、照明を取り付けるための金物を表示しています。

つまり、このマークがあるところは、照明器具がついていないため、一般的には自分たちで、照明器具を購入し用意しないといけません。

こちらのマークは、ダウンライトです。

すでに天井に埋め込まれていますので、購入する必要はございません。

最近では、勝手にライトがつく、人感センサーがついているLED電球がありますので、

例えば洗面室や玄関、トイレ、廊下などは、そういった電球に取り換えると、生活が便利になります。またスマート電球と言って、声で電気のオンオフができるものも場所によっては便利です。

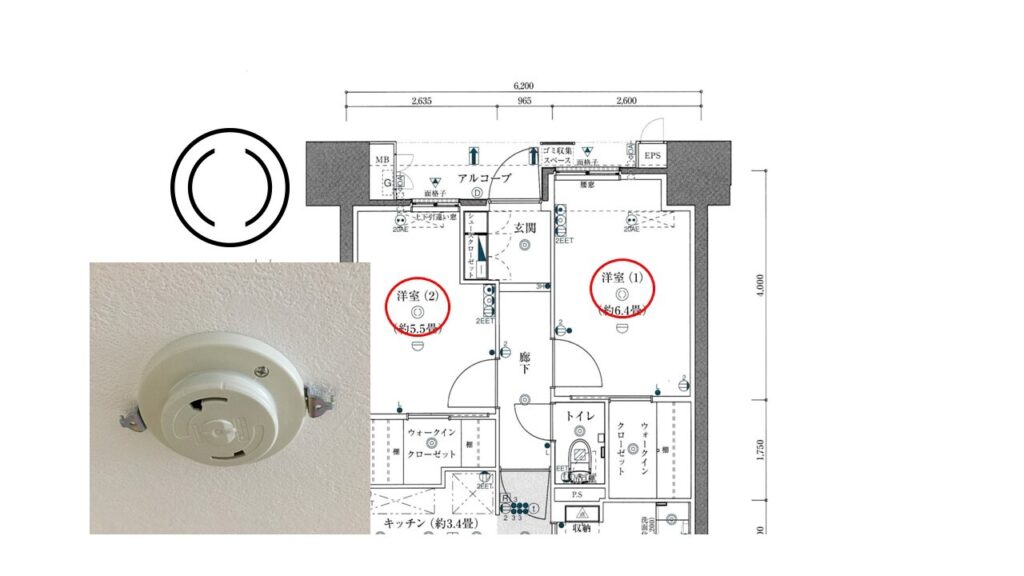

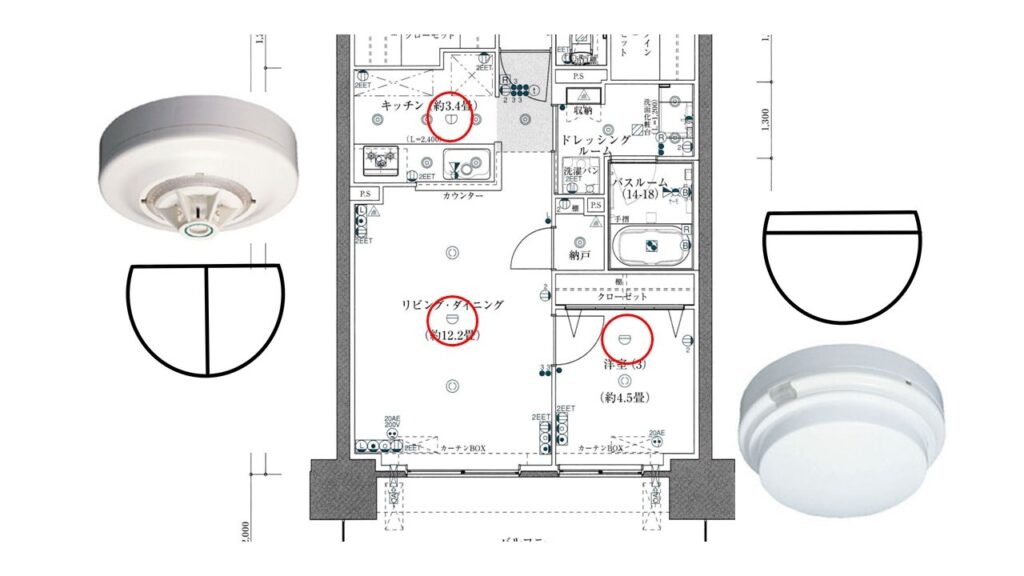

こちらのマークは、火災報知機になります。リビングダイニングと、個室やキッチンの天井や壁に、戸建てでは、リビングダイニングと、個室やキッチン以外にも階段の天井や壁についています。

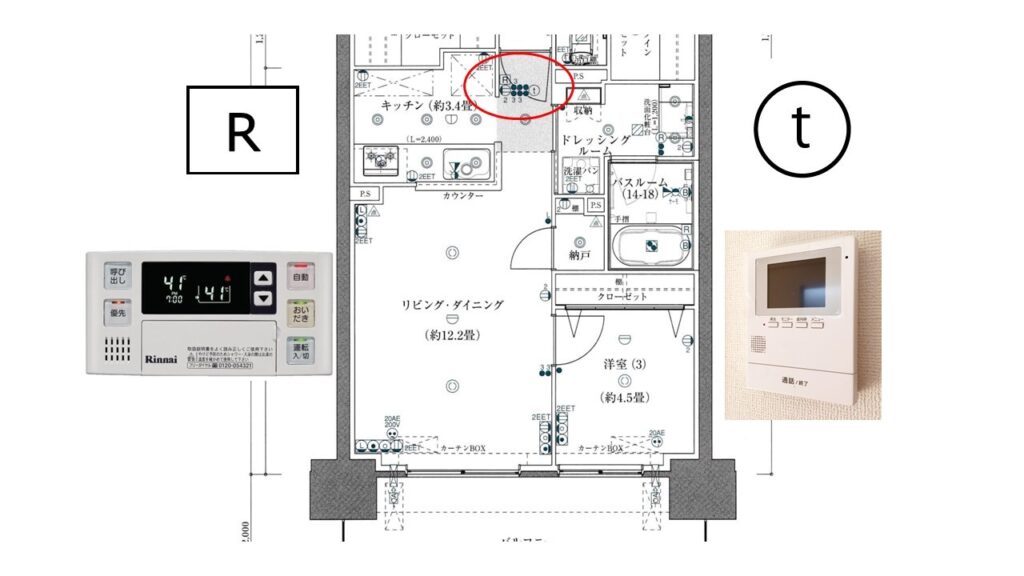

火災報知器には火災時の熱や温度に感知するものと、煙に感知するものと、大きく分けて2種類のタイプがあります。

うえ2つのマークはどちらも熱に感知するものになります。そして一番下にある、Sのマークが煙に感知するタイプのものになります。

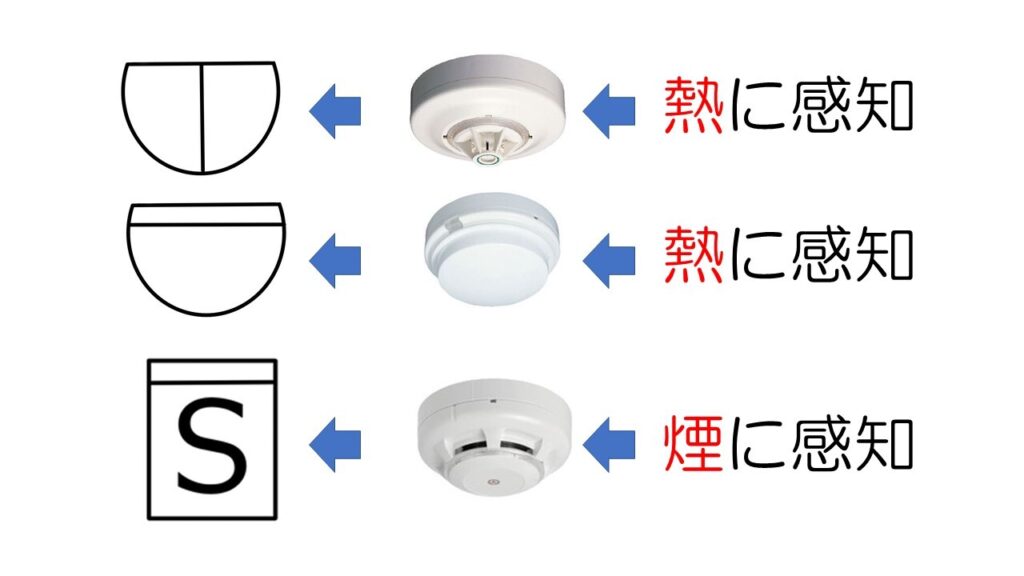

こちらのマークは、テレビアンテナ、電話、インターネットのLAN、電気のコンセントになります

テレビアンテナは、ずばりTV、と書くこともあります。おなじく電話もズバリTELと書くこともあります。「L」はインターネットのLAN、丸に2本線はコンセントを表しています。

この電話・テレビ・インターネット・コンセントは、一体型になっているものが多く、その場合はマルチメディアコンセントとよばれ「M」で表されます。

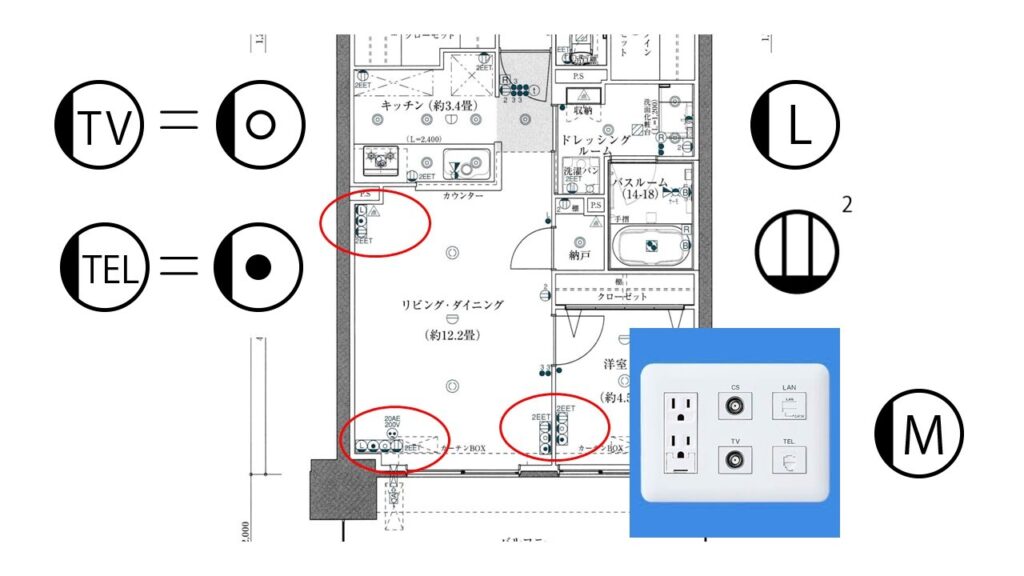

こちら左手のマーク「R」は、給湯器のリモコンです。そして右手のマーク「t」は、インターホンを表しています。

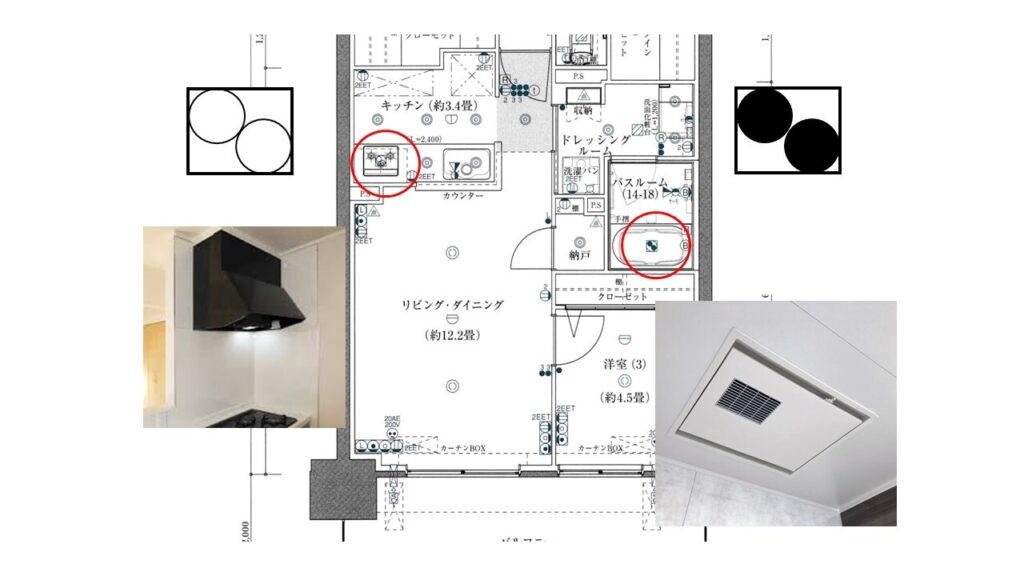

こちら左手のマークは、キッチン用の換気扇。そして右手のマークは、浴室の換気扇です。

この浴室の換気扇は、24時間換気扇も兼ねていることが多いです。この図面の場合は各部屋の給気口から取り入れた新鮮な空気は浴室天井のダクトを通り、共用廊下側に排出され、換気されています。

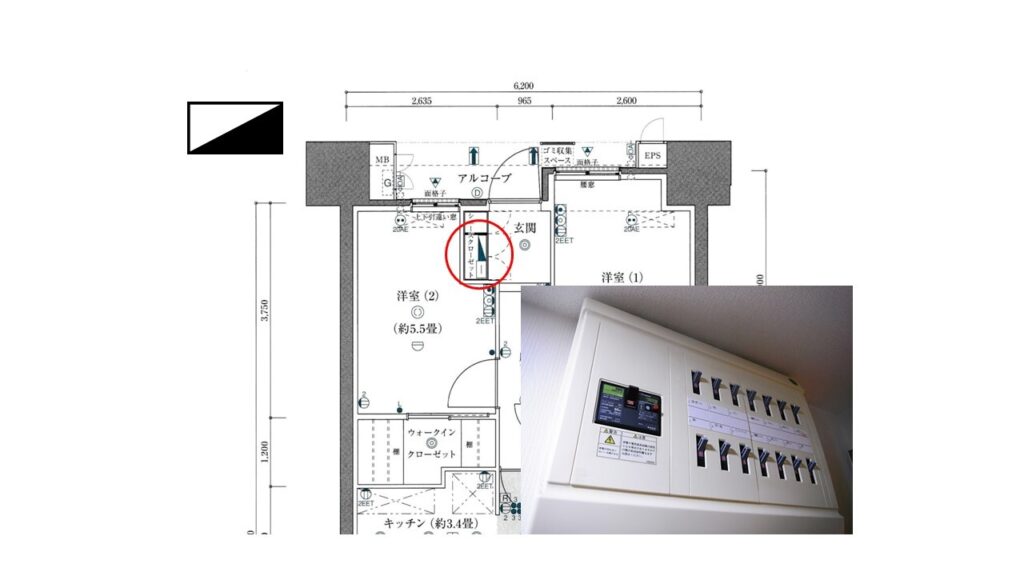

こちらのマークは、電気の分電盤です。外から取り入れた電機はいったんここを通って、各部屋へ流れています。

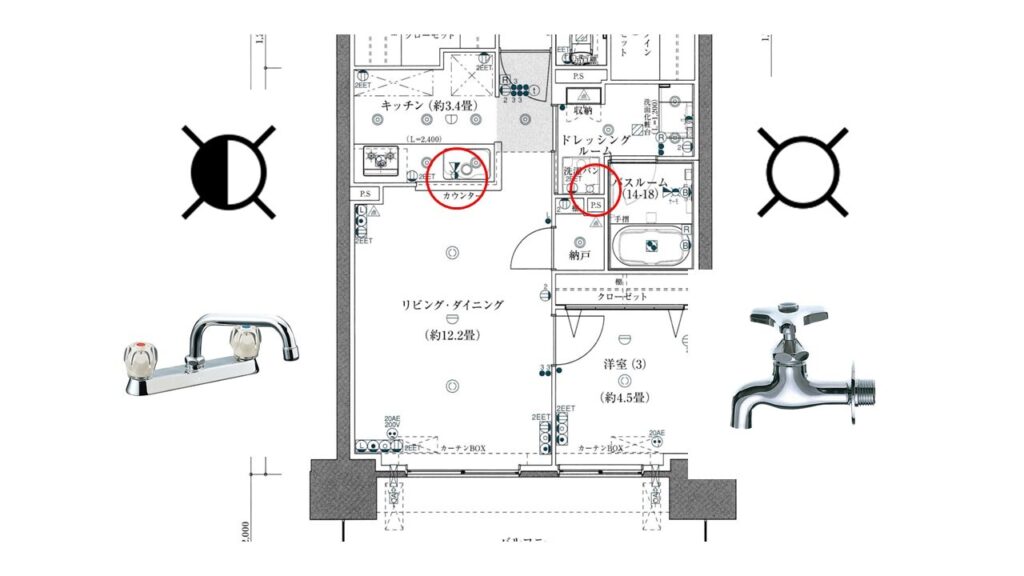

続いて水が出る給水栓です。左手の白黒ツートンのマークは、水とお湯が出る混合すい栓を表しています。そして右手のマークは、水のみの単すい栓になります。

つぎに、省略文字についてお話しします。

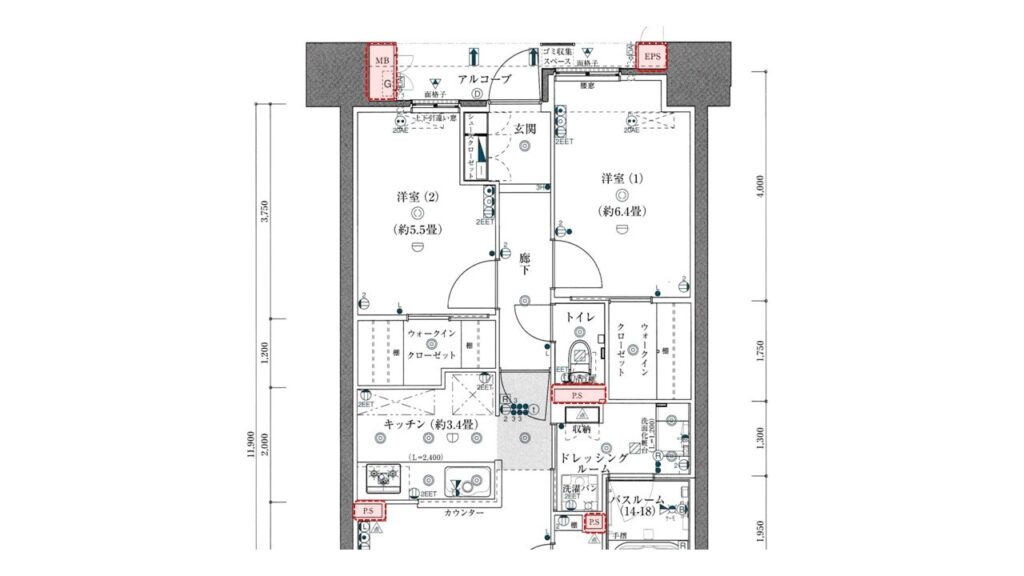

「MB」はメーターボックスの略。水道メーターやガスメーターなどの、各種メーターが入っているスペースです。

「EPS」は、エレクトリックパイプスペースの略。電気や通信関係の配線を通すためのスペースです。

「PS」は、パイプスペースまたはパイプシャフトの略。トイレキッチンからの排水管や、給水管などが通っている場所で、防音措置がきちんとしていないと、ジャーと流れる音がすることがあります。

そのため、寝室などには避けて設置します。

最後に全体的な平面図で、避難経路などについて見てみましょう。

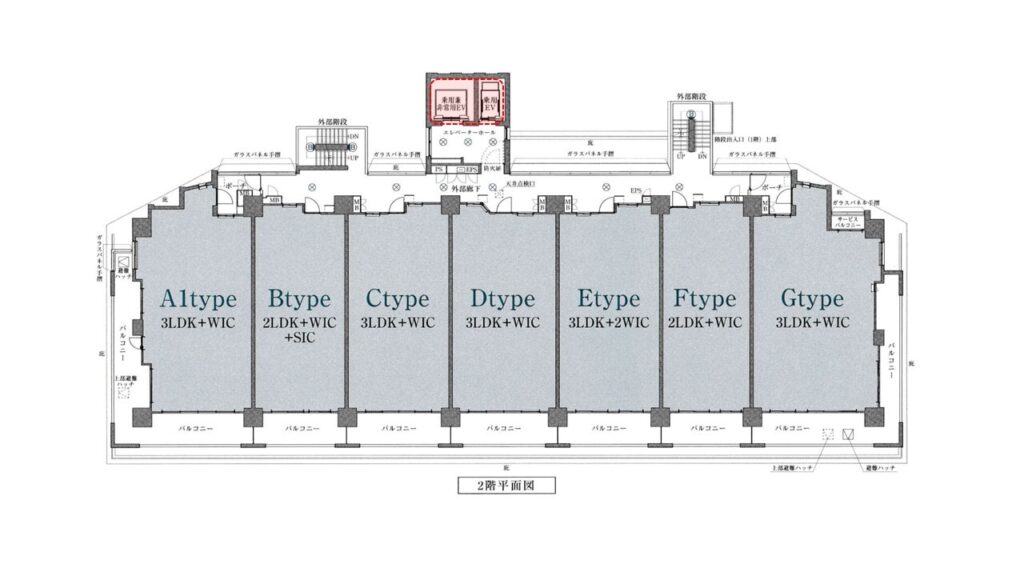

こちらは一般的なマンションの平面図です。

2台エレベーターがついていますが、1台は非常用エレベーターもかねたエレベーターです。

通常、エレベーターは、地震や火災時には、近くの避難できる階まで自動的にいき、そこで止まります。なので、非常時にエレベーターを使って避難することはできません。

また非常用エレベーターは、消防隊が消火活動や救助活動に使うためのエレベーターです。

消防隊は特殊なスイッチを使って、火災時には動かすことができますが、私たちが避難に使うことはできません。そのため火災時や地震時の避難はあくまでも、避難階段を使います。

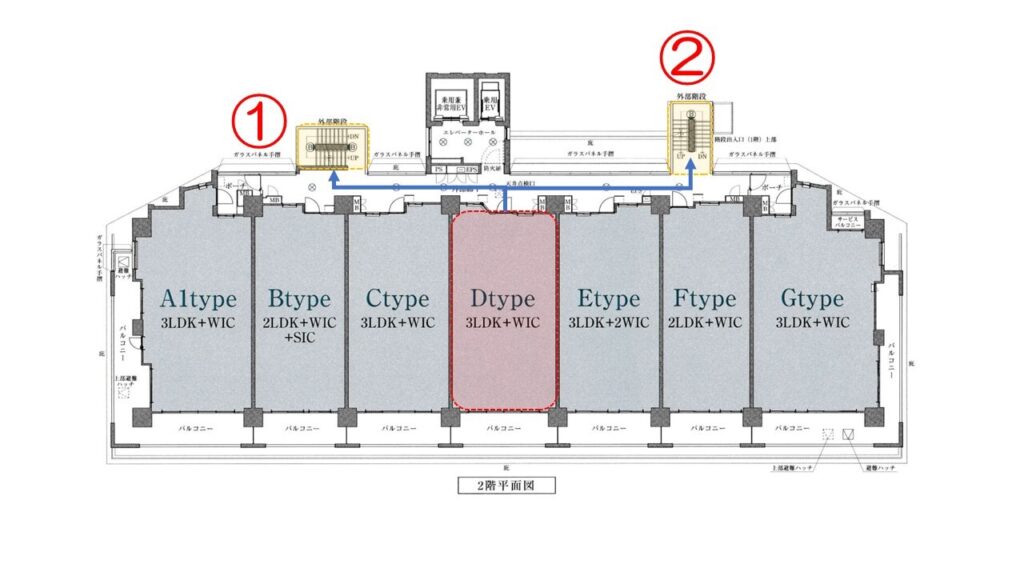

火災時や地震時の避難方法は、1方向では障害物があったときに避難できないため、一般的に2方向に避難ができるように設計されています。

例えばDから避難する場合、1の階段、または2の階段に向かって避難します。

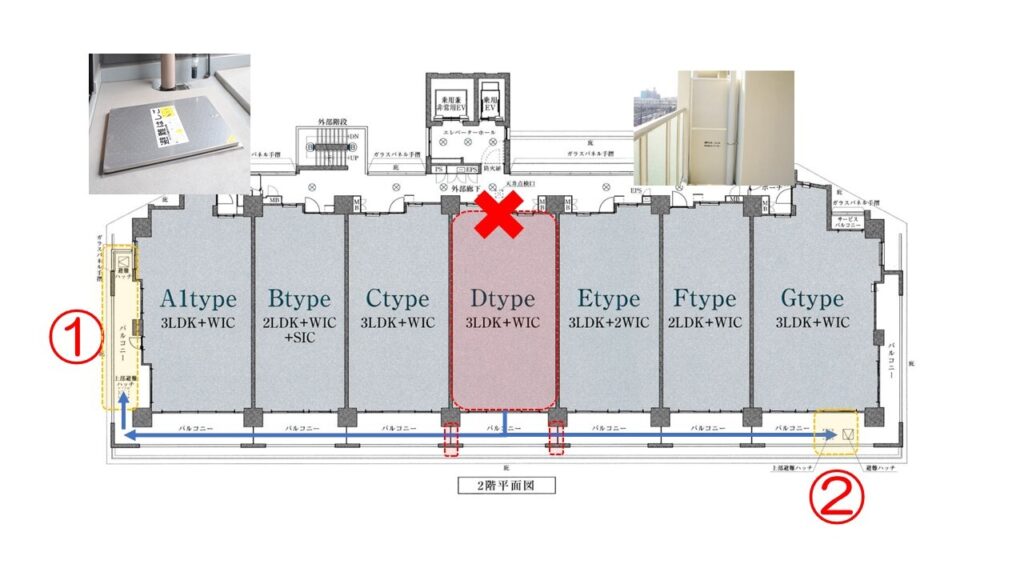

もし、玄関扉が開かないなどのトラブルの場合は、バルコニーに設置されている避難ハッチを使って

下の階にひとつづつ降りていきます。

この避難ハッチは、一般的に上図のようにバルコニーの両端に設置されていることが多いです。例えばDからバルコニーを使って避難する場合は、①方向か②方向の避難ハッチまで移動します。移動する際はそのためを壊して、避難します。そのためバルコニー隔て板が壊せないように園芸などをしている場合は、避難に支障が出るのですぐに取り外してください。また上記の避難ハッチは一例ですので、自宅の避難ハッチの場所は、必ず確認しましょう。

住宅平面図の実際の読み方

住宅平面図は、住宅の設計や購入時にその空間の使い方を理解するのに欠かせない情報源です。この図面を正確に読み取ることで、生活の動きがどのように配置されているかをしっかりと把握でき、快適な住空間を計画するうえでの重要な手がかりとなります。特に、平面図では壁や開口部、家具の位置だけでなく、部屋間のアクセスや使い勝手までをも確認できます。これにより、実生活での利便性や住み心地にも大きく影響を与えるのです。

間取りの把握方法

平面図を読む際の第一歩は、間取り全体を把握することです。まず、住宅の形状と全体的な配置に注目します。主要な部屋、例えばリビングルーム、キッチン、バスルーム、寝室などがどのように配置されているのかを確認します。次に、各部屋のサイズや形が図中に表記されている尺度から読み取れます。この尺度がどのように実際の空間に反映されるかを想像することで、生活動線や家具配置のイメージを膨らませることができます。さらに、図中に描かれている壁やドア、ウィンドウの位置を確認し、それがどのように自然光や風通しに影響を与えるかを考えると、日常生活の快適性をより具体的に促進できます。

動線と構造の確認ポイント

設計の重要な要素の一つとして動線があります。動線とは、住居内で人が移動する経路であり、効率的な動線配置は生活の快適性に大きく貢献します。図面を通じて家族が最も頻繁に使用する経路を確認すると、その経路がスムーズに設計されているかを評価できます。たとえば、キッチンからダイニングへの動線がスムーズであるか、バスルームへのアクセスが寝室からどの程度効率的かを見ることです。また、動線が他の構造要素、例えば階段や廊下とどのようにインタラクトするかも重要です。これらの構造要素は、建物の耐久性や美観だけでなく、日々の生活の簡便さにも直結します。歴史的に多くの住宅で、しっかり計画された動線と構造が居住者の満足度の向上に寄与してきたように、現代ではこれらの要素をしっかりと見極めることが大切です。

まとめ

住宅平面図とは、建物の設計や機能を視覚的かつ詳細に示した図面であり、建物の全体像を理解するための重要なツールです。本記事では、住宅平面図の基本概念から構成要素、さらには実際の読み方に至るまで、さまざまな角度からその役割や重要性について掘り下げてきました。

まず、平面図とは何かという基本概念を振り返りましょう。平面図は、建物の各階層から俯瞰した視点で描かれた図面です。建物内の部屋の配置や寸法、構造の関係を視覚的に把握できるため、設計者や施工者にとってなくてはならない情報源となります。この基本概念が理解できれば、その目的と役割も見えやすくなります。建物のデザインを明確にし、効率的なスペース利用を図るだけでなく、暮らす人々にとって使いやすい環境を整えるために、平面図は中心的な役割を果たしています。

続いて、住宅平面図の具体的な構成要素についても触れました。各部屋のシンボルや表記、尺度と記号の理解が求められることを学びました。シンボルや表記は、設計者と施工者間の共通言語として機能し、建築プロジェクトの円滑な進行を助けます。また、尺度や記号を正しく理解することは、平面図を正確に読むために不可欠です。こうした認識が齟齬を防ぎ、施工の実現性を高めます。

さらに、平面図の実際の読み方に関しては、間取りの把握方法や動線と構造の確認ポイントが重要となりました。間取りを理解することは、住居の利便性や居心地の良さに直結します。また、動線とは、家の中でどのように動くかを示すもので、効率的な動きや生活のしやすさを見極めるための重要な視点です。建物の構造部分や強度の確認も、住環境の安全性を確保するうえで欠かせない要素です。

まとめとして、住宅平面図は建物を理解し、快適で安全な住環境を整えるための基本であるとともに、設計者や施工者、居住者の架け橋となる存在です。平面図を正しく理解することで、設計・施工の段階で発生しうる思い違いなどのトラブルを未然に防止し、理想の住まい作りを実現するための第一歩となるでしょう。